Dieser Artikel wurde aus Sorang Wangqings Blog übersetzt.

Interessiert an unserem Kunsthandwerk mit den vier Würden = Garuda, Tiger, Drache, Schneelöwe?

Bitte klicken Sie auf den Link - Amulette

„Nyingma Pa Mahakala reitender Tiger“

18. Jahrhundert, untergebracht im Rubin Museum of Art in New York

„Hebender Schneelöwe“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung

„Hebender Schneelöwe“, 19. Jahrhundert, Privatsammlung

"Vaisravana"

19. Jahrhundert, untergebracht im Rubin Museum of Art in New York

„Bon God – Wi se en pa“

19. Jahrhundert, untergebracht im Rubin Museum in New York

Mehrere Tiergesichter: Garuda – Drache – Steinbock – Schneelöwe – Tiger – Leopard

"Tiger", 20. Jahrhundert, Privatsammlung

„Es beschützt alles, wenn es da ist; Chaos begleitet das Wehklagen, wenn es abwesend ist“, Dantes Worte beleuchten die menschliche Vorstellung von Tieren in Mythologie und Religion. Buto Rinchenkung (བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་, 1290-1364) sagte auch: „Standbilder ähneln dem Universum, wilde Bilder ähneln Flammen, das sind die Tiere“, sie haben immer in rauen Umgebungen gelebt, aber dennoch ihre Würde bewahrt, vielleicht im Glauben, dass ihre Körper allen Gefahren standhalten können. Die Menschen fürchten sie weiterhin, staunen aber gleichzeitig über das Überlebensgefühl, das ihnen ihr Aussehen und ihre Gewohnheiten verleihen.

„Das Porträt von Buton Rinpoche“

18. Jahrhundert, untergebracht im Asian Art Museum von San Francisco

Wir besprechen mehrere katzenartige Tiere, die häufig in der Kunst des Himalaya und Tibets vorkommen: Tiger, Löwe, Leopard und Katze. Wir werden nicht nur die Bedeutung der einzelnen Tiere in den Bildern analysieren, sondern auch sehen, wie diese Tiere oft als konzeptuelle Kombinationen dargestellt werden. Zum Beispiel der Tiger, der als Symbol des Großmeisters Tsongkhapa erscheint; das Tiger- und Leopardenfell, das von männlichen und weiblichen Gottheiten getragen wird; und natürlich die unglaublich reiche Symbolik der „Mongolen, die den Tiger vertreiben“ (སོག་པོ་སྟག་ཁྲིད་; die mindestens drei Bedeutungsebenen enthält: Metapher für politische Ereignisse, Übertragung religiöser Geschichte und Visualisierung buddhistischer Konzepte).

„Die Mongolenjäger“

18. Jahrhundert, Erie Art Museum.

Der Tiger und der Leopard: Vorwärtskommen, umgeben von Flammen

Auf Tibetisch heißt der Tiger སྟག་ (Hirsch) und auf Alttibetisch *stak. Obwohl der Tiger im tibetischen politischen System schon immer ein wichtiges Symbol war (er steht für Tapferkeit und Kampfgeist), sind Tiger nicht in Tibet heimisch (sondern eine in Asien einzigartige Art). Während des tibetischen Reiches waren Tiger und Schneeleoparden (གུང་དང་སྟག་) Symbole der Elitekrieger in der Klassifizierung der sozialen Attribute, die als „Sechs Symbole“ (རྐྱེན་དྲུག་) bekannt sind, während Einzelpersonen und Familien ohne Kampfgeist durch einen Fuchsschwanz gekennzeichnet wurden. Die militärische Bedeutung des Tigers spiegelte sich auch in den Bekleidungsvorschriften der tibetischen Armee wider. Drei Arten von Kleidung im Zusammenhang mit Tigern waren Teil der „Sechs Symbole der Krieger“ (དཔའ་མཚན་དྲུག་): Tigerfelljacken (སྟག་སྟོད་), Tigerfellröcke (སྟག་སྨད་) und Kleidungsstücke aus Tigerfell (སྟག་སློག་). Im politischen Alltagsleben Tibets wurden Tigerrobben (དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་) auch als Symbole für militärische Abteilungen der Regierung verwendet.

Das Tigerrobben, eine moderne Rekonstruktion

In der tibetischen Sprache gibt es ein Wort: སྟག་གཟིག་ (Stag gzig, Stag gzig), das häufig verwendet wird, um sich auf das alte Persien oder Arabien zu beziehen (vielleicht eher ein imaginärer Ort), wobei Stag gzig das Zentrum der Bön-Religion ist: der heilige Ort von Vajralonger (འོལ་མོ་ལུང་རིང་; der Geburtsort des Bön-Gründers Tonpa Shenrab). Natürlich hat dieses Wort eine noch ältere Etymologie: ཏ་ཟིག་ (ta zig), wobei ersteres wahrscheinlich eine lokalisierte Form des letzteren ist. Das Wort „Stag“ (gzig) besteht aus „Stag“, was einen Tiger darstellt, und „gzig“, was einen Leoparden darstellt, und weist auf die Vorstellung hin, die die einheimische Religion von einer Region hat: gefährlich und von Angriffen wilder Tiere begleitet (oder möglicherweise werden diese Tiere verwendet, um die Heiligkeit desselben Gebiets zu symbolisieren).

19. Jahrhundert, das Rubin Museum of Art in New York.

Einige Gelehrte, wie Paul White, glauben, dass es eine Verbindung zwischen dem tibetischen Wort གཟིག་ (gzig), das Leopard bedeutet, und གཟིགས་ (gzigs), das auf Tibetisch „beobachten“ bedeutet, gibt. Die Hinzufügung des Partikels „sa“ unterscheidet die beiden Wörter als unterschiedliche Wortarten: ein Substantiv und ein Verb. Der Schneeleopard, auch Bergleopard genannt, wird auf Tibetisch als གུང་ (gung) oder གསའ་ (gsa‘) bezeichnet. In der tibetischen „Berggottheitskultur“ wird der Schneeleopard oft als Inkarnation einer Berggottheit angesehen, und seine mysteriöse Präsenz trägt zu seiner Heiligkeit bei.

„Der Berggott von Maqing“

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York City.

Das Schneelöwenreittier und das Leopardenfellkissen

Tiger und Leoparden sind Teil des spirituellen Raumes des Berggottes

Es ist jedoch bedauerlich, dass die Zahl der Schneeleoparden in den 1990er Jahren aufgrund illegaler Jagd und Lebensraumzerstörung stark zurückging. In der tibetischen Region ist der Schneeleopard bereits eine gefährdete Art (obwohl die IUCN seinen Status 2017 von „stark gefährdet“ auf „gefährdet“ herabgestuft hat, ist die Situation in der tibetischen Region immer noch kritisch). Der amerikanische Zoologe Dr. George Beals Schaller hat mehr als einmal erklärt: „Man sieht nur das Fell des Schneeleoparden, nicht den Schneeleoparden selbst.“ Menschen streben oft gierig danach, die Heiligkeit von Tieren zu besitzen und zur Schau zu stellen, beispielsweise indem sie sie tragen, nicht wahr?

Dr. Charlton und das Schneeleopardenjunge

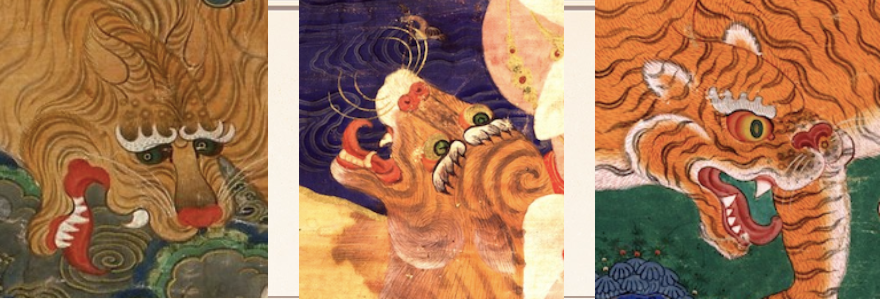

Im traditionellen tibetischen Diskurs wird gesagt, dass das Gesicht des Tigers drei verschiedene Formen hat: einen mitfühlenden Ausdruck, einen nachdenklichen Ausdruck und einen grimmigen Ausdruck. Aufmerksame Freunde werden den Unterschied bemerken, wenn sie die mit Tigern in Verbindung stehenden Gottheiten betrachten. Diese unterschiedlichen Zustände entsprechen festen Szenen im Kunstwerk, in denen Objekte und Menschen eine Reihe verschlüsselter Botschaften über die Kunst erzeugen.

Nahaufnahmen von drei Tigerarten

„Inmitten des Paradieses brennt die Macht des Zorns wild, die Farbe ist braun, die beiden Füße ausdrucksstark, während sie auf der Tigermutter tanzen“, beschreibt ein Gebetstext in der Nyingma-Tradition, der eine der acht Erscheinungsformen von Guru Rinpoche beschreibt, den zornigen Vajra. Um das Leben von Guru Rinpoche genau zu erzählen, verwenden die traditionellen tibetischen Schriften seine acht Erscheinungsformen, um die acht Schlüsselereignisse in Guru Rinpoches „biografischer Literatur“ zu illustrieren (wie etwa den zornigen Vajra, der Guru Rinpoches Bezwingung der Geister und Dämonen Tibets symbolisiert), oder verwenden die zwölf Tierkreiszeichen (jeder Monat im tibetischen Kalender ist mit einem Tiernamen verknüpft, wie etwa der Tigermonat), um Guru Rinpoches zwölf Wunder zu kennzeichnen, die den zwölf Monaten entsprechen.

„Der zornige Vajrapani“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung

„Der zornige Vajrapani“, 20. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York

Tiger trampeln auf Nicht-Menschen und bösen Praktizierenden herum

„Der zornige Vajrapani“

19. Jahrhundert, Sammlung Shelley und Donald Rubin

Unzählige Augen auf die Gottheiten, die die Welt beobachten

Vögel in der Meditationshöhle, die die Ankunft des zornigen Vajrapani signalisieren

Um Dämonen in Tibet und im Himalaya zu besiegen und den Praktizierenden einen Ort der Meditation zu bieten, inkarnierte sich der lotusgeborene Meister als der zornige Vajrapani und lebte an dreizehn verstreuten Übungsorten. An diesen Orten hinterließ der Meister Fuß- und Handabdrücke auf Felsen und Wasseroberflächen, die man erkennen kann, wenn man aufmerksam genug ist, um sie in den Bildern zu finden.

„Der zornige Vajrapani“

18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York.

Im zentralen buddhistischen Bild „Der Buddha und die sechzehn Arhats“ gibt es oft einen Laien mit einem wilden Tiger an seiner Seite (upasaka), bekannt als Jushi Damaotara, eine Inkarnation des Buddha Unendliches Licht. Dieser Laie, der aus Zentralasien oder den Zentralebenen stammt (möglicherweise ein hoher Mönch aus der Tang-Dynastie), wird oft in gebückter Haltung schreitend dargestellt. Seine rechte Hand hält den Wanderstab des Mönchs (khakkhara), während seine linke Hand den Gürtel der Reisetruhe hält (die hauptsächlich Schriften enthält, die die Ankunft des Buddha Maitreya symbolisieren), mit der man den Arhats sofort schöne Kleidung, vegetarische Mahlzeiten und medizinische Nahrung schicken kann. Der Tiger und der Laie schwören, die sechzehn Arhats auf diese Weise unermüdlich zu beschützen.

Arhat Dharmatala

16. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York.

Arhat Dharmatala

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York.

Der Buddha des unendlichen Lichts auf dem Schneelöwen-Räuchergefäß.

Der männliche und der weibliche Tiger ruhen sich beim Arhat aus.

Während der Tubo-Zeit hatte neben den traditionellen südasiatischen Einflüssen auch der Han-Buddhismus einen bedeutenden Einfluss auf die tibetische Region, und viele Mitglieder der königlichen Familie und des Adels praktizierten den Han-Buddhismus. Tubo, ein Weltreich vom 7. bis 9. Jahrhundert, hatte eine relativ tolerante Religionspolitik. Religiöse Werke und künstlerische Bilder aus verschiedenen Regionen wurden in die Entwicklung der Kunstgeschichte integriert und weiterentwickelt. In der Kunst des Himalaya sehen wir nicht nur schöne Männer und Lotusblumen; wenn Sie genau hinsehen, können Sie stattdessen eine großartige antike Welt vor sich ausbreiten sehen.

Arhat Dharmatala

18. Jahrhundert, gesammelt von Navin Kumar.

In südasiatischen Traditionen wurden die vorgefassten emotionalen Szenen immer als Manifestation des „wahren Selbst“ des Praktizierenden angesehen. Dombi Heruka, der große Erfolgsmensch, der auf einem Tiger ritt und eine Schlangenpeitsche schwang, musste eine Entscheidung über seine Gefühle treffen. Als in Magadha geborener König regierte Dombi Heruka weise und liebte sein Volk wie seine eigenen Kinder; doch eine charmante und intellektuelle Sängerin eroberte sofort das Herz des Königs. Um mit der Sängerin zusammen zu sein, beschloss der König, seinen Thron aufzugeben und verbrachte 12 Jahre mit ihr in den Bergen.

"Dombi Heruka"

19. Jahrhundert, die Shelley und Donald Rubin Sammlung

Später, als sich der Prinz als unfähig erwies, das Land zu regieren, musste er Zoe Mi Bu Ba um Hilfe bitten. Die Anschuldigungen und Verleumdungen über den König und die Sängerin waren jedoch im Königreich weiterhin verbreitet. Um die Menschen in Ehrfurcht zu versetzen, ritten Zoe Mi Bu Ba und die Sängerin auf einem Tiger (der den Segen des Vajra symbolisierte) vor den Palast. Zoe Mi Bu Ba rief laut: „Um die angebliche Überlegenheit der Kasten zu beweisen, verbrennt uns bitte mit Feuer.“ Das Feuer brannte sieben Tage und Nächte lang, die Menschenmenge draußen war schockiert, das Paar drinnen jedoch unberührt von den Flammen. Inmitten des Feuers enthüllten sie ihre natürliche Form und wurden allmählich zu den Yin- und Yang-Körpern des Vajra. Ich denke oft, dass wir außer Emotionen vielleicht nichts haben; unsere Ewigkeit und Kürze sind alle in Emotionen geschrieben, die es uns ermöglichen, Schritt für Schritt im Unbekannten zu überleben.

"Dombi Heruka"

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Arts

Haben Sie von den fünf heiligen Formen des Gründers der Gelug-Schule, Tsongkhapa (ཙོང་ཁ་པ་, 1357-1419), gehört? Eine davon zeigt ihn als indischen Yogi auf einem wilden Tiger reitend? Diese fünf Formen wurden von Tsongkhapas Schüler Khedrup Je (མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་, 1385-1438) konzipiert, um die religiöse Heiligkeit seines Lehrers nach dessen Tod visuell darzustellen (Tsongkhapa hatte sich zu Lebzeiten als Yogi und vollendeter Meister etabliert).

Tsongkhapa als Meister auf einem Elefanten

Tsongkhapa als Manjushri-Bodhisattva, der auf einem Löwen reitet.

Tsongkhapa als Meister, der auf einem von den Göttern angebotenen Thron sitzt.

Tsongkhapa als Yogi, der auf einem Tiger sitzt.

Tsongkhapa zeigt die vollkommen erleuchtete Erscheinung.

Als Tsongkhapas Einfluss nach seinem Tod zunahm, begannen seine Schüler, Mythen über ihren Lehrer zu erschaffen und ihre eigenen Interpretationen zu verwenden, um die Richtigkeit und Autorität ihres Verständnisses von Tsongkhapas Lehren zu demonstrieren. Als wichtiger Schüler Tsongkhapas und dritter Führer der Gelugpa-Sekte (Erster Penchen Lama) ordnete Khedrup Je Tsongkhapas Schriften vor seinem Tod und bereicherte die Formen der „Tsongkhapa-Anbetung“.

„Yogin Tsongkhapa“

18. Jahrhundert, das Asian Art Museum in San Francisco

„Yogin Tsongkhapa und andere große Leistungsträger“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung

Löwen und Katzen: Ein weiser Blick auf die Menschenwelt

Der Löwe ist kein einheimisches Tier, hat aber in Tibet eine tiefere Bedeutung. Es ist wichtig, zwischen Löwen und Schneelöwen zu unterscheiden, da diese beiden Symbole in Bezug auf Zeit und Raum eine unterschiedliche Bedeutung haben. Wenn man den Prozess der Ankunft der Löwen in Tibet und die Evolutionsgeschichte der Schneelöwen ignoriert, kann dies zu der falschen Annahme führen, dass Schneelöwen einheimische Tiere sind (oder sogar zu der Vorstellung, dass Schneelöwen und Löwen zwei verschiedene Arten sind).

„Die Schneelöwenmaske“

18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York.

Im Tibetischen werden Löwen als སེང་གེ་ (seng ge; Schneelöwen heißen གངས་སེང་ [gngs seng]) bezeichnet, und wie im Chinesischen ist dieser Begriff importiert. Eine mögliche direkte Quelle ist das Sanskrit-Wort für Löwe, „सिंह (siṃha)“, obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass das persische Wort (shir) aus Zentralasien eine frühere Quelle sein könnte (es wäre wichtig zu berücksichtigen, ob es altpersisch oder avestisch ist). Während der Tubo-Zeit wurde das Bild von Löwen in verschiedenen Bereichen weit verbreitet verwendet (bereits 657 n. Chr. überreichte ein Tubo-Gesandter dem Monarchen der Tang-Dynastie eine goldene Stadt mit Löwenschnitzereien). Erstens wurden Löwen in Zentralasien während der Tubo-Zeit von der oberen herrschenden Klasse als Beschützer von Begräbnissen und Seelen bewundert (natürlich wurden sie in Bezug auf den künstlerischen Stil auch von der Tang-Dynastie beeinflusst). Die Steinlöwen, die im Bild unten neben dem Grab von Chos rgyal Lha btsun stehen, sind repräsentativ für diese Rolle. Zweitens erscheinen ähnliche geflügelte Löwen (die früheste Form eines Schneelöwen) im Dunhuang-Manuskript PT1083, was darauf hindeuten könnte, dass Löwen vom zentralasiatischen Kontinent ein wichtiges soziales Symbol im politischen Leben von Tubo waren.

Die Steinlöwen des Mausoleums von Takamatsu Tokuzan

zwischen 796-800 n. Chr., Fotograf: Shangwu Ka-Xian

Die Abdrücke des geflügelten Tieres in den Dunhuang-Schriftrollen.

Im tibetischen Militärsystem gibt es mindestens zwei Militärflaggen mit Löwenmotiven. Die in der Region des oberen linken Flügels (གཡོ་རུ་སྟོད་) und der Region des oberen Grenzgebiets (རུ་ལག་སྟོད་) der acht wichtigsten Armeen Tibets stationierten Armeen verwenden Löwen als Hauptsymbol auf ihren Militärflaggen. Die Militärflagge der Region des oberen linken Flügels heißt „Roter Löwe“ (སེང་གེ་དམར་པོ་); während die Militärflagge der Oberen Grenzregion „Aufsteigender weißer Löwe“ (སེང་དཀར་གནམ་འཕྱོ་) heißt.

Militärflagge „Roter Löwe“, modernes Restaurationsbild

Militärflagge „Weißer Löwe im Wind“, modernes Restaurierungsbild

Mit dem Zerfall des Tubo-Reiches wurde das ursprüngliche Tier Löwe durch den göttlichen Löwen mit buddhistischer Bedeutung (Löwe + uraltes göttliches Tier der Schneeberge + südasiatische Tradition) ersetzt, also den Schneelöwen. Der Schneelöwe hat ein einzigartiges türkisfarbenes Fell und lebt auf abgelegenen schneebedeckten Berggipfeln und in der Nähe von Meditationshöhlen. Er ist sowohl der Beschützer der besonderen religiösen Orte (Schneeberge und Meditationshöhlen) als auch die Verkörperung der Praktizierenden tantrischer Praktiken. Obwohl es in einigen Texten Berichte von Menschen gibt, die dieses Geschöpf gesehen haben, zeigt eine sorgfältige Lektüre des Kontexts, dass diese „Sichtungen“ von Schneelöwen alle eine feste Textbedeutung haben – sie sind inszeniert.

Schneelöwe, 20. Jahrhundert, moderne Handarbeit

Die kleine und schöne Katze hat im Tibetischen verschiedene Namen, die allgemein als བྱི་ལ་ (byi la) und ཞི་མི་ (zhi mi) bekannt sind. Der erste Name bezieht sich auf die Rolle der Katzen als Tigerjäger (Mäuse werden བྱི་བ་ [byi wa] genannt) und entwickelte sich zu dialektalen Bezeichnungen wie ལ་ལ་ (la la) oder ལི་ལི་ (li li) für Katzen; während letzterer sich auf Katzen als eine Art Gottheit bezieht, die ruhige, und sich zu Titeln wie ཞིམ་བུ་ (zhim bu) und ཞུམ་བུ་ (zhum bu) entwickelte. In einigen Regionen Tibets gelten Katzen als Wächter der Region und der Tempel, wobei die befreiende Funktion ihrer Augen (z. B. indem man Katzen „Augen der Befreiung“ [རྣམ་གྲོལ་མིག་] nennt) und ihr Schutzstatus in Häusern (z. B. indem man Katzen als Älteste im Haus betrachtet [གྲོང་གི་སྤྲེལ་]) betont wird. Als der buddhistische Meister Aryadeva (འཕགས་པ་ལྷ་) mit dem nicht-buddhistischen Meister debattierte, biss eine schwarze Katze den Assistenten des nicht-buddhistischen Meisters, einen Papagei (Papageien sind Boten der Göttin der Weisheit) und half Aryadeva, die Debatte zu gewinnen.

Die Debatte zwischen dem Heiligen und dem Profanen

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York

Die Göttin Durga, auch bekannt als die Kriegergöttin oder die Mutter, der man sich nur schwer nähern kann, ist eine der bekanntesten Göttinnen in Südasien. Späteren Texten zufolge wird sie oft als wilde Manifestation der Gefährtin des Hauptgottes Shiva, der Schneeberggöttin Parvati, angesehen. Viele Geschichten über die Liebe zwischen der Schneeberggöttin und Shiva, die in alten Texten erwähnt werden, spielen sich in der Nähe des heiligen Berges Gang Rinpoche im heutigen Westtibet ab. Daher versammeln sich jedes Jahr Shivas Anhänger aus Südasien dort, um zu feiern und Lobgesänge zu singen und die Geschichten von Shiva und der Schneeberggöttin nachzuspielen.

Ursprünglich verwandelte sich die Göttin Durga, die in einigen Regionen Südasiens als Erdgottheit verehrt wurde, in eine wilde Gottheit, die die anderen Götter durch den Prozess der Verschmelzung mit dem System der Schneeberggöttin aus den Händen der Dämonen rettete. Auf einem Löwen (oder Tiger) reitend, besiegte die mit unzähligen Waffen bewaffnete Göttin schließlich den Dämonenkönig Mahishasura nach einem erbitterten Kampf. In diesem Moment betrachteten traditionelle Texte sie als die einzige Manifestation der „ultimativen Realität“, der Mutter aller Götter.

„Die Löwenreiterin und Göttin Durga“

15. Jahrhundert, Nepal, Rubin Museum of Art

Unter den Bodhisattvas im buddhistischen System reitet Manjushri auf einem Löwen, während Avalokiteshvara eine einzigartige Inkarnation hat, die als „Simhanada“ oder „Löwenbrüllen Avalokiteshvara“ bekannt ist. Manjushri nimmt in den tibetischen und Vajrayana-Traditionen eine sehr wichtige Stellung ein und wird oft als Verkörperung eines vollständig erleuchteten Buddha angesehen. Das Bild von Manjushri, der auf einem Löwen reitet, gilt als Hauptobjekt der Meditation im tibetischen Buddhismus, insbesondere in den Schulen Sakya und Gelug.

„Auf einem Löwen reitend, Manjushri“

18. Jahrhundert, Asian Art Museum of San Francisco

„Auf einem Löwen reitend, Manjushri“

17. Jahrhundert, Privatsammlung

„Vor einem prächtigen Palast sitzt der Löwenbrüller Avalokiteshvara auf einer Lotusblume auf dem Rücken eines Löwen. Sein Körper ist weiß und er lächelt leicht. Seine rechte Hand streckt sich über sein Knie und hält den Stiel einer roten Lotusblume, deren Blütenblätter an seinen Ohren blühen. Darüber befindet sich das weiße Schwert der Weisheit“, lobte Yarlung Zangpo Jangtsen im 14. Jahrhundert.

"Löwenbrüllen Avalokiteshvara", Nationalmuseum von Indien

„Löwenbrüllen Avalokiteshvara“, 19. Jahrhundert, Rubin Art Museum

Der Glaube an den Löwenbrüller Avalokiteshvara stammt aus der Kriya-Tantra-Schule des Buddhismus und wurde im 11. Jahrhundert vom indischen Meister Atisha und dem tibetisch-buddhistischen Meister Manla Zhutozhaba offiziell nach Tibet eingeführt. Die Hauptaufgabe des Löwenbrüllers Avalokiteshvara besteht darin, Krankheiten und Gefahren von der Drachenrasse (Nagas) zu eliminieren. Im Allgemeinen zeigen Bilder des Löwenbrüllers Avalokiteshvara oben den König der Nagas (Nagaraja) und den Meister Nagarjuna, während unten die acht Drachenrassen dargestellt sind, die durch den Löwenbrüller Avalokiteshvara unterworfen wurden.

Der König des Drachenclans links und der Drachenbaum rechts

Die Könige der Acht Drachenclans

Die Löwenreittiere der Dharma-Beschützer (oft Schneelöwen) haben ein starkes lokales Flair, das eines der Symbole der esoterischen oder tibetischen Transformation der Dharma-Beschützer ist. Unter ihnen sind die Göttin der glückverheißenden Langlebigkeit im König Pehar (པེ་ཧར་རྒྱལ་པོ་), Dojileba (རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་) und die Fünf Schwestern der Langlebigkeit (ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་) Vertreter dieser Art von Dharma-Beschützern.

„Der Beschützerkönig Pehar“,

17. Jahrhundert, Rubin Museum of Art.

Man kann sagen, dass König Pehar eine Schutzgottheit ist, die sich durch die politische und kulturelle Geschichte Tibets zieht. Ursprünglich glaubte man, er sei Herrscher eines Königreichs in Nordasien oder Zentralasien (das ist eher vage) oder die Hauptgottheit einer kleinen religiösen Sekte gewesen; als das tibetische Reich unter Tsongkhapa Desen weiter expandierte, zeigen Dokumente, dass diese Schutzgottheit nach Tibet „eingefangen“ wurde. Nachdem er von Guru Padmasambhava gezähmt worden war, wurde er zur Schutzgottheit des ersten Klosters in Tibet, des Sangye-Klosters. Die Nyingma-Sekte betrachtet ihn als wichtigen Beschützer verborgener Schätze und glaubt an fünf Formen des Weißen Hayagriva-Königs, wobei die häufigste der „Karriere“-Weiße Hayagriva-König ist, der auf einem Schneelöwen reitet.

„Die fünf Könige Pehar“

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York.

Mit dem Aufstieg der Gelug-Sekte wurde König Pehar allmählich zu einem wichtigen Beschützer der Sekte. Während der Zeit des fünften Dalai Lama begann sich der Ursprungsmythos der Gelug-Sekte des Königs Pehar (ebenso wie der Ursprungsmythos des Nechung-Klosters) zu verbreiten. Die Regierung von Ganden Phodrang erkannte die weltliche Inkarnation des Königs Pehar als die wichtigste Orakelgottheit an, Nechung, einen der Beschützer der Regierung, für regelmäßige Wahrsagung durch Trance.

"Dorje Legpa"

18. Jahrhundert, Rubin Art Museum

"Auf dem Löwen, der weißes Licht ausstrahlt, sitzt Dorje Legpa, mit giftigem Atem, rotem Haar und wallendem Schnurrbart. Seine rechte Hand hält einen Vajra, um die Köpfe der Feinde zu schlagen, während seine linke Hand ein menschliches Herz hält. Er trägt einen wilden und wütenden Umhang aus roter Seide. In Übereinstimmung mit seinem Pakt mit Guru Rinpoche verwandelte sich Dorje Legpa von einer einheimischen Gottheit in einen Beschützer des Buddhismus, der insbesondere Nyingma-Praktizierende beschützt. In den Autobiografien vieler Nyingma-Meister gibt es oft eine Handlung, in der Dorje Legpa als Yogi erscheint, um dem Linienhalter zu helfen."

"Dorje Legpa"

18. Jahrhundert, Privatsammlung

„Die fünf Schwestern der Langlebigkeit“

19. Jahrhundert, Rubin Art Museum

Die Fünf Schwestern der Langlebigkeit waren ebenfalls lokale Gottheiten, die vom Großmeister Padmasambhava gezähmt wurden. Diese fünf Göttinnen gehörten ursprünglich zu den „Heilgöttern“ und dem Berggöttersystem der lokalen Religion und genießen entlang der Grenzen von Tibet und Nepal ein hohes Ansehen. In tibetischen Texten sind die drei Begegnungen zwischen Milarepa und den Fünf Schwestern der Langlebigkeit besonders spannend. Diese fünf Schwestern sind die Hauptgöttin Tashi Tseringma (die auf einem Schneelöwen reitet und Langlebigkeit kontrolliert), Tashi Tseringma (die auf einem wilden Esel reitet und Weisheit kontrolliert; die Hauptgöttin des Mount Everest), Miyo Lozangma (die auf einem Tiger reitet und Landwirtschaft kontrolliert), Chöpen Drinzangma (die auf einem Hirsch reitet und Reichtum kontrolliert) und Täkar Drozangma (die auf einem Drachen reitet und Vieh kontrolliert).

Tashi Tseringma (bkra shis tshe ring ma), sie ist weiß, hat ein Gesicht und zwei Arme, hält in ihrer rechten Hand einen goldenen neunzackigen Vajra und in ihrer linken Hand eine Langlebensflasche, die mit einem glückverheißenden Knoten und einem Hakenkreuz verziert ist. Ihr Reittier ist eine weiße Schneelöwin.

Tingi Shalzangma (mthing gi zhal bzang ma), sie ist blau, hat ein Gesicht und zwei Arme, hält in ihrer rechten Hand einen silbernen Spiegel und in ihrer linken Hand ein Götterbanner. Sie reitet auf einer Stute.

Miyo Lozangma (mi g.yo blo bzang ma), sie ist gelb, hat ein Gesicht und zwei Arme, hält in ihrer rechten Hand eine Schüssel mit köstlichen Speisen und in ihrer linken Hand ein Mungo. Ihr Reittier ist eine Tigerin.

Chöpen Drinzangma (cod dpan mgrin bzang ma), sie ist rot, hat ein Gesicht und zwei Arme, hält in ihrer rechten Hand ein Wunsch erfüllendes Juwel und in ihrer linken Hand eine mit Juwelen besetzte Schatulle. Sie reitet auf einer Hirschkuh.

Täkar Drozangma (gtal dkar ´gro bzang ma), sie ist grün, hat ein Gesicht und zwei Arme, hält in ihrer rechten Hand einen Scheffel Durva-Gras und in ihrer linken Hand eine Schlangenschlinge. Ihr Reittier ist ein weiblicher türkisfarbener Drache.

Um Milarepas Entschlossenheit in seiner Praxis zu testen, erschufen die fünf Schwestern Illusionen, um ihn in Versuchung zu führen. Als die fünf Schwestern sahen, dass Milarepa davon unberührt blieb, schworen sie, die Kagyü-Linie zu beschützen und boten ihre Essenz an (sie gaben durch Mantras Lebensessenz), bevor sie drei Tage später ins himmlische Reich zurückkehrten. Bei ihrer zweiten Begegnung erhielten die fünf Schwestern Lehren wie das Große Siegel (ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་) vom Meister. Einige Monate später, bei ihrer dritten Begegnung, baten die fünf Schwestern den Meister Milarepa, ihnen die Ermächtigung zur Vollendung ihrer Aktivitäten zu erteilen (ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་). Aus diesem Grund sind viele spätere Praktiken in der Kagyü-Linie mit den Fünf Schwestern des langen Lebens verbunden.

"Imitierte Nashorn-Horn-Schnitzerei mit Gottheit aus der Ga-Schule"

18. Jahrhundert, Privatsammlung.

Einige Götter ritten nicht nur auf Löwen, sondern zeigten sich auch mit Löwengesichtern. Um den bösen Dämon Hiranyakashipu zu töten und seinen Sohn Prahlada zu beschützen, der dem rechten Weg folgte, nahm Vishnu seine vierte Inkarnation als Löwe-Mensch-Hybride Narasimha an (diese Geschichte ist sehr interessant, ich empfehle jedem, sie sich anzusehen).

Der Löwenmensch

14. Jahrhundert, Rubin Art Museum

Im tibetischen Raum gibt es außerdem zwei Gottheiten mit löwenähnlichen Körpern: Simhamukha, die löwengesichtige Mutter, und die Anhänger der Kagyü-Sekte, den Schwarzmantel-Mahakala, der von der löwengesichtigen Gottheit, den Eltern des Glücks, begleitet wird. Simhamukha ist eine meditative Göttin und wird in den Traditionen Sakya, Kagyü und Nyingma als sehr wichtig angesehen. Sie soll aus dem Chakrasamvara-Mandala im Vajrayana-Buddhismus stammen und wird mit dem höchsten Yoga-Tantra in Verbindung gebracht. In der Nyingma-Tradition gilt Simhamukha als die geheime Manifestation des aus dem Lotus geborenen Gurus.

„Die löwengesichtige Dakini“

19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art

„Die löwengesichtige Dakini“

1514, mit der Inschrift des Namens von Kaiser Zhengde:

Daqing Fawang, Privatsammlung

„Die löwengesichtige Dakini mit den Eltern des Glücks“

Shechen-Archive, mit einem umgedrehten Affen als Opfergabe

Ganz gleich, um welche Katzenart es sich handelt, wir scheinen ein gewisses echtes inneres Gefühl zu spüren, eine Art Beständigkeit, die zwischen Himmel und Erde überlebt hat und in der Vergänglichkeit der Welt ständig zirkuliert. Brüllend, unsichtbar, aber hörbar, sind im Klang die Lehren der Bodhi-Blume und des Dharma-Klangs gegenwärtig.