Tibetisches Rollbild „Pilger und der heilige Kristallberg“

Tabus, die nicht überwunden werden können

„Warum können Frauen den Berg des reinen Kristalls nicht besteigen?“ Diese Frage wurde 1994 in einem Artikel von Professor Toni Huber von der Humboldt-Universität in Deutschland aufgeworfen. Der fragliche Kristallberg bezieht sich auf den Zari-Gottesberg (དག་པ་ཤེལ་རི) in der Shannan-Region Tibets, was auf Tibetisch „reiner Kristall“ bedeutet. In „Das Licht von Dabashe Ri“ wird Folgendes beschrieben: „Der reine und leuchtende Dabashe-Kristallberg, wie der Palast des Buddha des Sambhogakaya, das Mandala der selbstentstehenden geheimen Weisheit, eine kurze Erörterung des Aufbaus von Zari.“ Als einer der vierundzwanzig großen heiligen Berge des tibetischen Buddhismus soll sein Hauptgipfel der Standort des Vajra-Throns des Reinen Landes Sukhavati sein, wo viele heilige Mönche wie Padmasambhava und Tsongkhapa durch ihre Praxis ihre Fußabdrücke hinterlassen haben. Im 12. Jahrhundert praktizierte der hohe Lama der Kagyü-Sekte Zhabje Kargye Yeshe Dorje (གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ) hier und pries ihn als Reich der Erleuchtung. Seitdem strömen unzählige Gläubige aus allen Richtungen herbei, um diesen heiligen Berg anzubeten.

Shengle Goldene Vajra Pagode Stadt

New York. Das Metropolitan Museum of Art.

Es gibt drei Hauptrouten für Pilgerfahrten zum Berg Kailash: die Gipfelrunde um den Hauptgipfel, die Mittelroute über Nebengipfel und Täler und die Talroute , die weiter vom Hauptgipfel wegführt und durch die umliegenden Flüsse und Schluchten verläuft. Die Pilgerfahrt um den Kristallberg ist für Gläubige sehr attraktiv, da der heilige Berg reich und rein ist und große Vorteile für die Entwicklung von Tugend bietet. Die Route näher am Gipfel, der „Altarstadt“, ermöglicht es den Pilgern, mehr Verdienste anzusammeln.

„Tibet-Karte der Pilgerstätten am Berg Tsari“, im Besitz des British Museum

Frauen sind jedoch von solch einer großartigen Aktivität ausgeschlossen. Huber fand in ihrer Forschung heraus, dass es fast allen Frauen, ob weltlich oder Nonnen, verboten ist, den oberen und den größten Teil des mittleren Rundwegs des Berges zu benutzen. Sie dürfen ihre Gebete nur durch den Canyon-Rundweg um den Rand des heiligen Berges führen und sich dabei Verdienste aneignen, indem sie sich doppelt so anstrengen und auf den entfernten Hauptgipfel blicken.

Zarischer Frauenpilgerweg

(ཙ་རིའི་སྐྱེ་དམན་གྱི་སྐོར་བ། Der Pilgerweg der Menschen bescheidener Herkunft)

Hier ist Hubers Übersetzung des Tagebuchs eines westlichen Reisenden:

„Der andere Ort, an dem sie verehren, heißt Tsari, wo Gruppen von Mönchen und Frauen den Fuß des Berges umrunden... Für jede Frau, selbst für eine Nonne, gilt es als Sakrileg, auf den Gipfel des Berges zu steigen; und es besteht ein Verbot, einen bestimmten Punkt nicht zu überschreiten.“ (Ippolito Desideri, 1720)

Italienischer Missionar Ippolito Desideri (1684–1733)

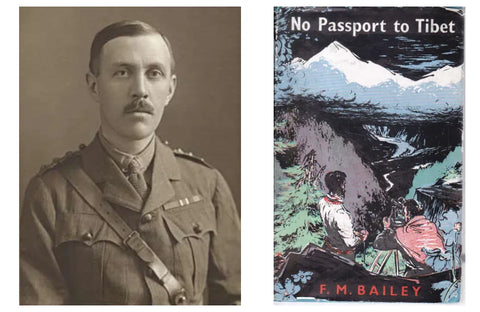

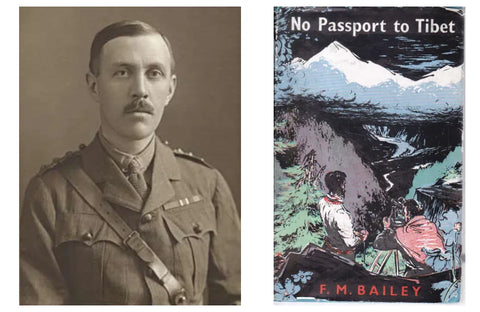

"Frauen dürfen die kleine Umrundung (d. h. über den Bergkamm) nicht durchführen, da die Route über den Chomo La-Gebirgspass führt, der für Frauen tabu ist. Einige wandern jedoch bis zum Gebirgspass und kehren dann zurück, wodurch sie sich ein kleines Verdienst verdienen, das ihnen das Tabu zugesteht. ...Frauen ist es verboten, die erste Etappe der mittleren Runde fortzusetzen. ...Am ersten Tag wanderte ich fünf Meilen den Berg hinauf und erreichte Lapu, wo eine unserer Begleiterinnen aufgrund ihres Geschlechts zurückgeschickt wurde. ...Chomo La-Gebirgspass, 16.000 Fuß. Keine Frau darf diesen Pass überqueren. ...Als wir von Shang-lu herunterkamen, stiegen wir 3.000 Fuß nach Tongtang hinab, einer Raststation in einem Fichtenwald. Wir fanden eine Frau, die die Raststation leitete, aber Frauen dürfen die Straße zwischen dem Chomo La-Pass und dieser Raststation nicht weitergehen, da sie von der Pilgerroute ausgeschlossen sind." (Fredrick Bailey, 1913)

Frederick Marshman Bailey (1882 – 1967)

Bailey war zuvor britischer Handelskommissar in Gyantse und politischer Offizier in Sikkim, wo er verdeckte Operationen in der Region Tibet durchführte. Die McMahon-Linie wurde auf Grundlage von Baileys Erkundungen in Tibet festgelegt.

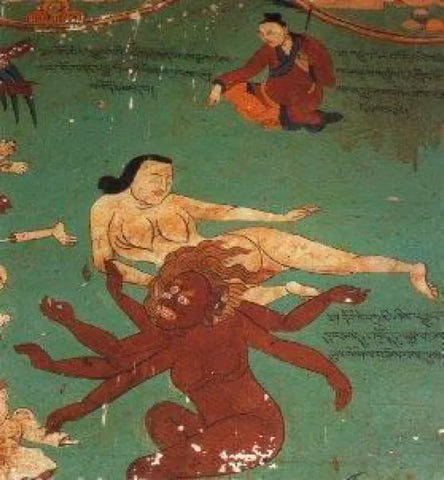

Zhuomara und das Schneemonster.

Huber weist darauf hin, dass die spezifischen Gründe, warum Frauen nicht auf heilige Berge steigen dürfen, in den bestehenden tibetischen literarischen Texten nicht festgehalten sind, da den weiblichen Themen bei traditionellen tibetischen Schriftstellern nur eine geringe Priorität eingeräumt wird. In mündlichen Überlieferungen lassen sich jedoch Hinweise finden:

Eine davon bezieht sich auf eine Legende über eine Göttin namens Zhoma La (སྒྲོལ་མ་ལ་) , die über die Moral von Männern und Frauen richten wollte und sich deshalb auf den Weg zum Berggipfel legte. Eines Tages kam ein Mann vorbei und sah, dass die Göttin, als gelähmte alte Frau verkleidet, den Weg versperrte. Er bat die Göttin höflich, zur Seite zu gehen. Sie antwortete: „Mein Bruder, ich bin so machtlos, ich kann mich nicht bewegen. Wenn du Mitleid mit mir hast, suche dir bitte einen anderen Weg, wenn nicht, dann überquere mich.“ Als der Mann dies hörte, wählte er einen anderen Weg. Kurz darauf kam eine Frau vorbei, die ebenfalls die Göttin sah und ihr sagte, sie solle zur Seite gehen. Die Göttin gab dieselbe Antwort, aber die Frau überquerte sie trotzdem. Von diesem Tag an war es Frauen verboten, den Pass zu passieren, da sie sonst sofort sterben würden. Der Gebirgspass wurde als Zhoma La bekannt.

Dukkar entspricht dem englischen Wort Tara.

Ein weiteres weithin bekanntes Gerücht handelt von der Tochter eines edlen Ministers, die, als sie hörte, dass Frauen nicht erlaubt sei, den Berg Kailash auf dem mittleren und oberen Rundweg zu umrunden, beschloss, sich als Mann zu verkleiden und den Dolma La-Pass zu überqueren, um innerhalb des Sperrgebiets des heiligen Berges zu umrunden. Schließlich erreichte sie eine Raststätte, wo sie prahlte: „Frauen können die Pilgerreise nicht beenden, das ist einfach Unsinn!“ In dieser Nacht verschwand sie plötzlich von der Raststätte. Ein riesiges haariges Tier namens Migöd (Menschenaffe) fing sie heimlich ein, riss einen großen Baum um, spaltete den Stamm, versteckte ihren Körper in der Spalte und versiegelte den Stamm, bevor es ihn zurückwarf. Als ihre Leiche im Baumstamm gefunden wurde, war sie bereits tot. Man glaubt, dass diese Strafe von der Schutzgottheit des Bergs Kailash vollstreckt wurde, die sich in Gestalt eines Tieres manifestierte.

Diese beiden faszinierenden Gerüchte stellen säkulare Frauen ausnahmslos als arrogant und respektlos dar und spiegeln die beunruhigende Geschlechterdiskriminierung bei Pilgerritualen wider. Darüber hinaus enthüllen sie die unausgewogene Machtdynamik und -verteilung in der tibetischen Gesellschaft unter der traditionellen Kultur .

Der legendäre Yeti, auch bekannt als Yeti

Geschlechterperspektiven hinter der Sprache

Aus der Perspektive der traditionellen tibetischen Gesellschaft gelten Männer als Vertreter von Respekt, Bescheidenheit und Vorsicht und erhalten daher eher Gunst. Im Gegensatz dazu werden die Eigenschaften von Frauen als unhöflich, stolz, arrogant und eifersüchtig zusammengefasst und sie müssen daher von den Männern im Zaum gehalten werden, um die Götter nicht zu verärgern. Die Entstehung dieser Stereotypen hängt mit der Machtverteilung in der alten tibetischen Gesellschaft zusammen. In der traditionellen Gesellschaft sind tibetische Frauen nicht nur für die Hausarbeit verantwortlich, sondern auch für die Arbeit in der Landwirtschaft und in der Viehzucht. Auch wenn einige Frauen adliger Herkunft der Last körperlicher Arbeit entgehen können, haben sie keine Möglichkeit, in die politischen Kreise einzutreten, die als männliches Privileg gelten. In der traditionellen Gesellschaft haben Männer die Möglichkeit, Politiker, Grundbesitzer oder Mönche zu werden. Frauen hingegen sind oft auf die gesellschaftliche Rolle der „Frau“ beschränkt.

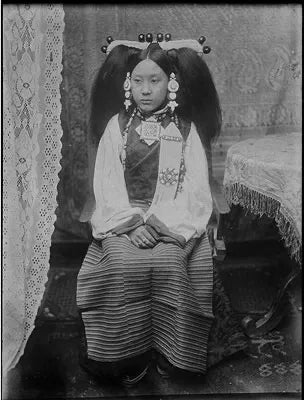

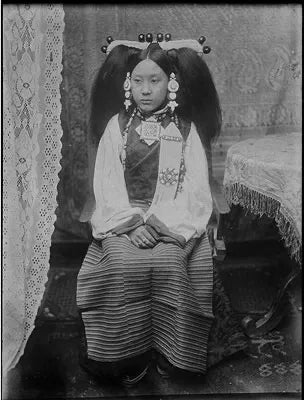

Adlige སྐུ་དྲག་བུད་མེད།

Adlige སྐུ་དྲག་བུད་མེད།

Dieses Ungleichgewicht in der Machtverteilung spiegelt sich auch direkt in der Sprache wider. Die Anthropologin Barbara Nimri Aziz war eine der ersten Anthropologinnen, die sich mit tibetischen Frauen beschäftigte, und sie erklärte die Geschlechterkonzepte, die sich in der tibetischen Sprache widerspiegeln könnten. Im Tibetischen ist der gebräuchliche Begriff für „Frauen“ und „Ehefrauen“ „ སྐྱེ་དམན “, was kein neuer Begriff, Slang oder regionaler Gebrauch ist und sowohl in frühen Texten als auch in der modernen Umgangssprache weit verbreitet ist. Die wörtliche Bedeutung von „སྐྱེ་དམན“ ist „von niedriger Geburt“, und diese überraschende Interpretation liegt nicht in der fernen Vergangenheit verborgen; jeder, der dieses Wort verwendet oder hört, kann Ihnen genau sagen, was es bedeutet. Was „Männer“ oder „Ehemänner“ betrifft, gibt es keine gleichwertigen Begriffe mit diskriminierenden Konnotationen. Männer werden als „ཁྱོ་ག“, „སྐྱེ་པ“ oder „བུ“ bezeichnet, wobei „ཁྱོ“ eine Bedeutung von Tapferkeit und Adel hat.

Edelfrau སྐུ་དྲག་བུད་མེད།

Auch bei tibetischen Pronomen gibt es einen klaren Unterschied zwischen den Geschlechtern. Beispielsweise kann „མོ“ sowohl für „sie“ stehen als auch für arme Frauen und weibliche Tiere verwendet werden, wobei „es“ für Tiere wie Prostituierte (ཁྱི་མོ), Stute (རྟ་མོ), Schaf (ལུག་མོ), Sau (ཕག་མོ), weiblicher Dämon (བདུད་མོ) usw. steht. Aufgrund der inhärenten diskriminierenden Konnotationen wird „མོ“ nie für Mütter, Edelfrauen oder Göttinnen verwendet.

Tibetische Hirtin འབྲོག་མོ་

Die entsprechenden Suffixe für Männer, „ཕོ“ oder „པོ“, werden nicht so häufig verwendet wie das Pronomen „ཁོ“ für Männer. „ཁོ“ wird normalerweise als „er“ oder „ihn“ ausgedrückt, und diese Ausdrücke werden nur gelegentlich für Frauen verwendet, wenn sie Respekt zeigen. Im Allgemeinen werden sie nie verwendet, um Tiere anzusprechen, sondern bedeuten „es“ oder „sie“. Und es gibt keine speziellen Pronomen für arme Männer, männliche Bedienstete oder Minderjährige.

Niedrige Kaste དམན་རིགས།

Darüber hinaus werden Frauen im Slang auch als „བུད་མེད“ (unabweisbar) und „ནག་མོ“ (schwarze Frau) bezeichnet. Wenn Sprache in gewissem Maße die Machtdynamik in der Gesellschaft widerspiegelt, dann sollten diese Begriffe unser Bewusstsein für die gravierenden Geschlechterunterschiede in der tibetischen Kultur schärfen.

Der Mythos der Hexe

"Die Existenz des Gleichheitsprinzips führt nicht automatisch zu einer gleichberechtigten Gesellschaft. Der weitverbreitete Mangel an Egalitarismus in der tibetischen Gesellschaft weist auf einen Verlust grundlegender buddhistischer Prinzipien hin und hat negative Auswirkungen auf Frauen in sozioökonomischer und psychologischer Hinsicht." - Anne Klein (1985)

Aus religiöser Sicht werden Frauen in tibetischen Regionen noch immer nicht gleich behandelt. Obwohl im Buddhismus die Ordination von Frauen erlaubt ist und sogar weibliche Praktizierende im Vajrayana eine wichtige Rolle spielen, werden Frauen von vielen männlichen Mönchen noch immer als unreine, verunreinigte Wesen angesehen.

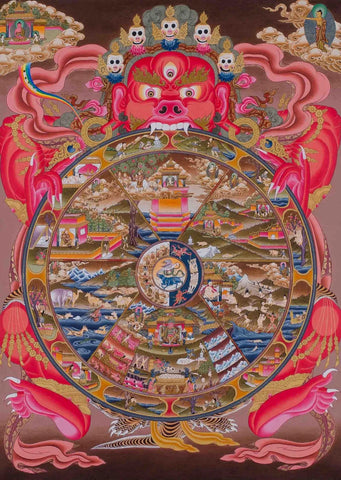

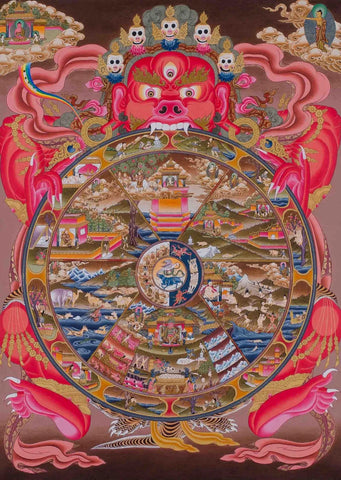

Diagramm der sechs Bereiche der Reinkarnation

THANGKA MANDALA Buddhistische Kunstgalerie

Einige Gelehrte glauben, dass einer der Gründe für diese Voreingenommenheit darin liegt, dass im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) die Frauen von Natur aus für die Geburt von Kindern verantwortlich sind und ihnen deshalb eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung des Kreislaufs zugeschrieben wird. Bis zu einem gewissen Grad scheinen sie nicht in der Lage zu sein, dem sich ständig drehenden Rad des Karmas zu entkommen, was es schwierig macht, sich aus den Fesseln des Leidens zu befreien und sogar eine Art Sünde für den Ablauf des Kreislaufs auf sich zu nehmen. Dies erklärt auch, warum es schwangeren oder menstruierenden Frauen in vielen Gegenden Tibets verboten ist, heilige Berge zu betreten.

Lokalisiert: Der äußere Kreis der weiblichen Geburt symbolisiert „Geburt“ in den zwölf Gliedern abhängigen Entstehens (Sanskrit: Jati).

Der bereits erwähnte abwertende Begriff „ནག་མོ“ (schwarze Frau) ist eine Manifestation dieser Stigmatisierung. Die schwarze Farbe wird immer mit Unreinheit, Negativität und Bösem assoziiert, während die weiße Farbe mit Reinheit und Tugend in Verbindung gebracht wird. Daher werden im Buddhismus gute Taten auch als weiße Taten (དཀར་ལས་) bezeichnet. In dem unter dem Einfluss buddhistischer Erzählungen zusammengestellten Epos von König Gesar gibt es eine Passage, die lautet: „Wenn die Erde von Murmeltieren schwarz gefärbt wird, wenn Diebe den Ruf des Stammes beschmutzen und wenn schwarze Frauen (ནག་མོ) Männer in die Irre in Richtung Dunkelheit führen, dann werden die reinen weißen Lehren siegen.“

König Gesar und der Dämon

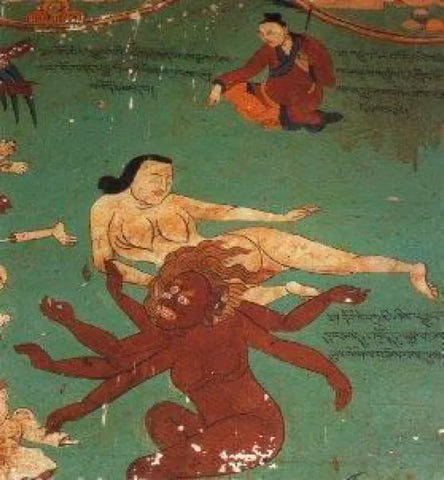

Eine andere Geschichte über eine Hexe geht folgendermaßen: Es wird gesagt, dass ein Makake im Schneeland praktizierte. Der Makake konzentrierte sich auf die Ausübung von Bodhicitta und das Verständnis der Leerheit. In diesem Moment erschien die von Karma geleitete Felsenhexe (Raksha), die versuchte, ihn mit Worten zu verführen, sich in Frauenkleider zu verwandeln, um ihn zu verführen, und ihm einen Heiratsantrag machte. Der Makake, der sich auf die Ausübung des Dharma konzentrierte, widerstand jedoch der Versuchung der Hexe. Die Hexe drohte dem Makaken dann und sagte, wenn sie nicht eins werden könnten, würde sie die Gefährtin eines Dämons werden und den Geschöpfen im Schneeland schaden. Zum Wohle aller Wesen und aus Mitgefühl und um negatives Karma zu vermeiden, hatte der Makake keine andere Wahl, als die Felsenhexe zu heiraten, und gemeinsam brachten sie das erste tibetische Volk zur Welt.

Hexe und Affe

In den „Chroniken der Könige von Tibet“ ist folgendes festgehalten: „Die Menschen dieser schneebedeckten Region stammen von einem Affenvater und einer Dämonin als Mutter ab. Daher werden sie auch in zwei Temperamentstypen unterteilt: Diejenigen mit der Natur des Affen-Bodhisattvas als Vater sind sanftmütig, fest im Glauben, mitfühlend, fleißig, lieben die Tugend, sind freundlich in der Rede und gewandt im Reden. Dies alles sind Eigenschaften des Vaters. Diejenigen mit der Natur der Dämonin als Mutter sind gierig, willensstark, betreiben Handel, streben nach Profit, hegen starke Feindseligkeit, verspotten gerne andere, sind mutig und flink, unentschlossen, unbeständig, mit vielen Sorgen belastet, werden schnell wütend und neigen zur Eifersucht. Dies alles sind Eigenschaften der Mutter.“

In späteren Versionen dieses Mythos wird die Dämonenmutter als Inkarnation der indischen Göttin Tara (oder der buddhistischen Mutter der Befreiung) angesehen, während der Affe als Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara gilt, der Mitgefühl verkörpert. Die Beschreibung der unterschiedlichen von Mutter und Vater geerbten Eigenschaften in „Die Chroniken der Könige von Tibet“ bietet einen Einblick in die moralische Belastung, die Frauen aus der Sicht des tibetischen Buddhismus auferlegt wird.

Bild einer Rakshasi-Frau, die einen menschlichen Knochen und eine Kapala-Schädelschale hält.

Die zweite Geschichte über die Hexe: Im alten Tibet trieben die Dämonen ihr Unwesen, und als Prinzessin Wencheng dieses Land betrat, wurden die Tempel, die sie erbaut hatte, oft von Dämonen zerstört. Durch Wahrsagerei entdeckte sie, dass das gesamte Tubo-Land einem lügenden Hexendämon (སྲིན་མོ) ähnelte. Der Palast des Drachenkönigs in Lhasa liegt in Raomoqi, während der Otang-See das Herzblut der Hexe ist. Die drei Gipfel, die Raomoqi umgeben, symbolisieren die beiden Brüste der Hexe und ihr Lebensblut (སྲོག་བརྩ). Das Ostkap macht dem Westen zu schaffen, der Westen macht dem Osten zu schaffen, der Süden macht dem Norden zu schaffen und der Norden macht dem Süden zu schaffen. Um Tibet zum Buddhismus zu bekehren, folgte Songtsen Gampo dem Rat von Prinzessin Wencheng und baute in Tibet dreizehn Tempel, um den Hexendämon zu unterdrücken und dem Land Frieden und Ruhe zu bringen.

Karte des tibetischen Stadtdämons

Janet Gyatso, Professorin an der Harvard University, glaubt, dass die Rokshasa-Frau in dieser Geschichte eine chaotische weibliche Urkraft darstellt, die von der buddhistischen Macht nicht begrüßt wird. Die Beschreibung der Existenz einer solch kolossalen Hexe weckt Erinnerungen an die barbarischen Ursprünge des tibetischen Volkes. Für tibetische Frauen symbolisiert sie im Vergleich zu einigen Frauen ihrer asiatischen Nachbarn eine entschlossenere Eigenschaft und zeigt ein stärkeres und unabhängigeres Selbstbewusstsein. Die Macht der Frauen ist so stark, dass die männliche Machtstruktur in der tibetischen Mythologie enorme Maßnahmen ergreifen muss, um diese weibliche Präsenz zu kontrollieren ... Sie mag uralt sein, vielleicht sogar keusch, aber sie wartet definitiv nicht passiv darauf, erobert zu werden. Angesichts fremder Kulturen verursacht sie verschiedene Unruhen, was weit verbreitete buddhistische Architektur und männliche Erzählungen erfordert, um sie zu unterdrücken.

weiblicher Dämon (Rakshasi)

Durch diese beiden Mythen wird deutlich, dass die Rakshasi-Frau als primitive Gottheit, die in Tibet beheimatet ist, eine wichtige Position in den frühesten Ursprungsmythen und Geschichten der Bon-Religion Tibets einnimmt. Ihre Existenz symbolisiert möglicherweise das prähistorische Tibet, das wie andere Zivilisationen möglicherweise eine Phase einer matrilinearen Gesellschaft durchlaufen hat. Griechenlands Erdgöttin Gaia; Hawaiis Vulkangöttin Pele; Japans unreine Unterweltgöttin Izanami. Diese Mythen spiegeln die Verehrung der „Großen Mutter“ in verschiedenen Zivilisationen in der prähistorischen Gesellschaft und die Verbundenheit mit weiblichen Machtstrukturen wider. Diese Verehrung der Frau ist oft mit primitiver Fruchtbarkeitsverehrung verbunden und Ausdruck des kollektiven Bewusstseins in der menschlichen Gesellschaft in ihrer Anfangszeit. (Gustav Jung)

Erich Neumann, Die Große Mutter: Eine Analyse des Archetyps

Der Aufstieg männlicher Machtstrukturen ging mit der Beraubung der ursprünglichen Heiligkeit der Frauen einher. Viele Zivilisationen waren daran beteiligt, Mythen abzuändern, um die ursprüngliche Heiligkeit der Frauen zu beseitigen. In Tibet wurde die Einführung buddhistischer Erzählungen zu einem entscheidenden Wendepunkt. Sie porträtierten die tibetische Muttergöttin als wilden und gierigen weiblichen Dämon und den ursprünglichen weiblichen Geist als störenden Rakshasa. In diesem Prozess bewegte sich die Gesellschaft allmählich vom Chaos zur Stabilität und Frauen wurden zu Opferobjekten.

Berg Zha Ri

Ne Dakpa Shelri, Takpa Shelri, Tsari

Seit den 1980er Jahren widmen immer mehr Wissenschaftler aus Ost und West ihre Aufmerksamkeit dem Studium der Frauen in tibetischen Gebieten. Wir sind angenehm überrascht, dass tibetische Frauen trotz des doppelten Drucks durch weltliche und religiöse Kräfte weiterhin mit außergewöhnlichem Mut und Durchhaltevermögen den historischen Fortschritt und den sozialen Wandel in Tibet vorantreiben.

In der langen Geschichte Tibets hat es keinen Mangel an Frauen gegeben, die in die „Domäne der männlichen Privilegien“ gelangt sind. Ihr Erfolg ist oft mit großen Opfern verbunden. Für diese Frauen mag der Kristallberg ein fernes und unerreichbares Traumland sein, aber ihre entschlossenen und reinen Eigenschaften werden wie der Berg von der Geschichte in den unberührten Boden dieses Landes eingraviert.

Einige berühmte tibetische Frauen.

Mei Lu · Chi Ma Lei འབྲོ་ཟ་ཁྲི་མ་ལོད (?—712年)

Nach dem frühen Tod ihres Mannes, König Mangsong Mangzan, wurde die Königin von Tubo von 676 bis 689 faktisch Herrscherin des Tubo-Reiches. Sie vereitelte die Pläne des Garshi-Clans und beschützte erfolgreich ihren Sohn, König Trisong Detsen. Im Jahr 704 starb König Trisong Detsen und der junge Prinz, Prinz Chide Zan, bestieg den Thron, wobei Königin Jarmazar in ihrer Funktion als Großmutter erneut als Regentin fungierte.

Yikisojia (ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ)757-817 n. Chr

Prinzessin Kyabje Yeshe Tsogyal, ursprünglich die Gemahlin des tibetischen Kaisers Trisong Detsen, wurde später die wichtigste Schülerin und Gemahlin des Nyingma-Meisters Guru Padmasambhava. Sie ist eine außergewöhnliche tibetisch-buddhistische Lehrerin und Schatzenthüllerin. Guru Padmasambhava bezeichnete sie als „meine Ebenbürtige“. Nach ihrer Verbannung in entlegene Regionen praktizierte sie weiterhin das Dharma und erlangte Meisterschaft in der Praxis der Acht Sadhana-Lehren, insbesondere in der Praxis des Vajrakilaya. Yeshe Tsogyal bewahrte und verbreitete die Lehren Guru Padmasambhavas und gilt als Linienhalterin der Nyingma-Lehren und als Emanation der Dakini Vajravarahi. Sie wird sowohl in der Nyingma- als auch in der Kagyü-Tradition hoch verehrt.

Sangdo Dolma (བསམ་སྡིང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ)

Ihr ursprünglicher Name war Salong Zhenma, sie war die ranghöchste weibliche Praktizierende des tibetischen Buddhismus und Äbtissin des Sangye-Klosters. Ihre vorherige Inkarnation war Vajravarahi. Der erste Sangye Rinpoche, Kunga Zomey, erhielt Lehren von Perton Chola Langjie und Tangdong Jiebu und wurde von Tangdong Jiebu als dritte Reinkarnation von Salong Zhenma anerkannt. Sie gründete das Sangye-Kloster in den 1440er Jahren in der Gegend von Yarlung. Das Sangye-Doji-Pab-System wurde nach ihrem Tod gegründet und gilt als dritthöchstes Reinkarnationssystem nach dem Dalai Lama und dem Penchen Lama und wurde von der tibetischen Regierung und dem Qing-Kaiser anerkannt. Die Linie besteht bis heute mit der zwölften Reinkarnation fort.

Machig Labdrön(མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན)

1055-1149

Machig Labdron ist eine buddhistische Meisterin der tibetischen Tradition und die Begründerin der Linie der weiblichen Lamas. In ihren frühen Jahren studierte sie bei Geshe Zhaba und traf später den Begründer der Linie, Padampa Sangye, der sie als „Verkörperung der vier großen Weisheiten, eine Emanation der Mutter der Buddhas in der Praxis des leeren Verhaltens“ lobte. Nachdem sie geheiratet und Kinder bekommen hatte, verließ sie im Alter von 34 Jahren ihr Zuhause, um vom Meister Sönam Lama die Ermächtigung zu erhalten, und nahm den Namen „Dorje Wangmo“ an. Den Lehren von Padampa Sangye folgend, gründete sie im Alter von 37 Jahren die Linie der weiblichen Lamas, gründete das Hauptkloster Sangyé Karmo und gab Lehren an ihre Schüler weiter. Sie starb 1144 und wird als Inkarnation der Weisheits-Dakini verehrt.

Sie sind großartig und schwierig.

Adlige སྐུ་དྲག་བུད་མེད།

Adlige སྐུ་དྲག་བུད་མེད།

22 Kommentare

Visa

avycxttethp

[url=http://www.gb82eff432tt55ef07h139joxj5st547s.org/]uvycxttethp[/url]

vycxttethp http://www.gb82eff432tt55ef07h139joxj5st547s.org/

Visa

aoqmjpvwtzh

[url=http://www.g7j0o6x58dy0l9uy6c6e7aeb2up94216s.org/]uoqmjpvwtzh[/url]

oqmjpvwtzh http://www.g7j0o6x58dy0l9uy6c6e7aeb2up94216s.org/

Visa

[url=http://www.g20df1ivg5v0o0ay3n849168wr91afb6s.org/]ulzyxfghozd[/url]

lzyxfghozd http://www.g20df1ivg5v0o0ay3n849168wr91afb6s.org/

alzyxfghozd

Visa

aznyflfvcq

[url=http://www.gu19t6fv9j28hci8f08y810l19jx4xx9s.org/]uznyflfvcq[/url]

znyflfvcq http://www.gu19t6fv9j28hci8f08y810l19jx4xx9s.org/

Visa

aosdqdwonjv

[url=http://www.g0j03t84n88427h78v0lujik281skgjks.org/]uosdqdwonjv[/url]

osdqdwonjv http://www.g0j03t84n88427h78v0lujik281skgjks.org/