Im Handumdrehen: Wind, Regen, Schnee und Donner in Himalaya-Bildern

འདོད་པའི་ཆར་ཆེར་འབབ་པ་དང།

མེ་ཏོག་བསིལ་བྱེད་མཆོད་བྱ་དཀར།

Wenn der gewünschte Regen fällt,

Der Wind der Blumen bringt auch Schnee.

Der dritte Karmapa, Rangjung Dorje,

(1284-1339)

* „Der Wunsch nach Regen“ symbolisiert hier die bevorstehende Ankunft der Beschützer,

während „der Wind der Blumen“ sich auf die herabsteigenden himmlischen Blumen bezieht.

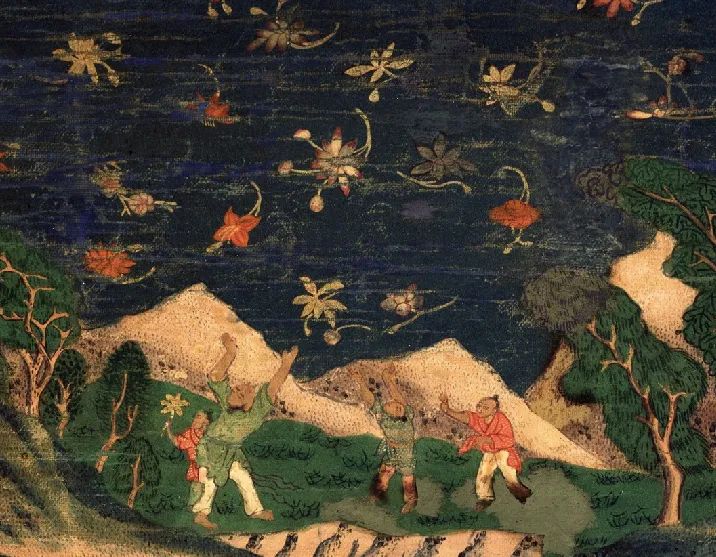

„Die heiligen vierundzwanzig Orte äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum

Dieser Satz von sieben Bildern stellt die vierundzwanzig heiligen Stätten dar, wie sie in der geheimen Übertragung des siebten Dalai Lama beschrieben werden.

Drei der Bilder stellen jeweils acht heilige Orte dar, die das Körpermandala symbolisieren.

Das obige Bild

Das obige Bild

Ort: Berggipfel

Ort: Berggipfel

Der Gipfel des geheimen Übungsberges ist voller Praktizierender.

Drachen versammeln sich und Donner grollt,

Zwischen den dunklen Wolken und schneebedeckten Bergen liegt die "Frucht des Windes"

(རླུང་གི་འབྲས་བུ་; auch bekannt als Regen)

Diese acht heiligen Orte sind als die „Acht kühlen Orte“ (བསིལ་ས་བརྒྱད་) bekannt.

„Die vierundzwanzig heiligen Stätten äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum

„Die vierundzwanzig heiligen Stätten äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum

Die Hauptgottheit ist Avalokiteshvara Bodhisattva.

Lokal

Lokal

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wind darzustellen:

Durch die Darstellung von Drachen (Symbol für Wind und Regen)

Oder indem man Banner und Kleider im Wind flattern lässt

Der Wind um die Götter wird auch als „unbesiegbar“ bezeichnet

(མི་ཕམ་;Wächterwind)

Tabelle: Ändernde Beziehungen und Szenenbedeutung

Tabelle: Ändernde Beziehungen und Szenenbedeutung

Wind, Regen, Donner und Schnee sind nicht nur die Naturlandschaften, die sich im Laufe der vier Jahreszeiten nicht ändern, sondern auch Zeugen von Gottheiten und Ereignissen in der buddhistischen Ikonographie. Mit Himmel und Wolken als Hauptmotiven wird in der tibetischen Textwelt ein vollständiges literarisches Dekorationssystem und eine Bildassoziation zwischen Wind, Regen, Donner und Schnee gebildet. Der Wind bewegt sich und trägt alle Elemente (འབྱུང་བའི་ཁྱིམ་; Heimat der Elemente); der Regen spendet, Reichtum und Blumen fallen vom Himmel auf die Erde; der Schnee wartet, der fallende und sich anhäufende Schnee ist Zeuge der Meditation der Gottheiten (རྣལ་འབྱོར་བའི་དགའ་རྒྱན་; bei Yogis beliebte Dekoration); der Donner erinnert die Lebewesen daran, dass Wunder und Praktizierende auf uns warten.

„Der Gott des Windes“, alter Text aus dem Degé-Kloster

„Der Gott des Windes“, alter Text aus dem Degé-Kloster

Der Windgott (Vayu) wird verehrt und blickt nach Nordwesten

Sein Körper strahlt einen grünlich-blauen Farbton aus

Auf einem Hirsch reitend, trägt er ein Wimpel und einen Sack Winde in den Händen

Sowohl destruktiv als auch schützend

„Roter Vajravarahi“, 15. Jahrhundert, Ruinen des Königreichs Guge

„Roter Vajravarahi“, 15. Jahrhundert, Ruinen des Königreichs Guge

Der Haarknoten der wilden Gottheit wiegt sich im Wind

Normalerweise ist es der „rote Wind“ (རླུང་དམར་)

Doch in Beschreibungen des roten zornvollen Vajrapani

Die grünen Bänder zeigen an, dass die Gottheit umgeben ist von

der grüne Wind (རླུང་ལྗང་)

Dies ist ein Symbol der Manifestation Manjushris

Und in den Händen einiger Beschützer (wie dem zornigen Shurangama)

Es gibt auch grüne Windsymbole

um das Element Wind und Windenergie darzustellen.

Symbol eines Elements

Symbol eines Elements

Von oben nach unten sind

die Wellen repräsentieren das Element Wasser

die Flammen repräsentieren das Element Feuer

die Wirbelstürme repräsentieren das Element Wind.

„Der ausgezeichnete Beschützer des Zorns“, 19. Jahrhundert, The Jucker Collection

„Der ausgezeichnete Beschützer des Zorns“, 19. Jahrhundert, The Jucker Collection

Erhabener Vajrabhairava(ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་)

„Fengma-Flagge“, 20. Jahrhundert, Privatsammlung

„Fengma-Flagge“, 20. Jahrhundert, Privatsammlung

„Der Geist des Berges Nyenchen Tanglha“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York

„Der Geist des Berges Nyenchen Tanglha“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York

Die Berggottheit erscheint oft als „Halter des Windes“ (རླུང་འཛིན་).

Die wilde Berggottheit bringt den „Pfeilwind“ (འབིགས་བྱེད་རླུང་), ein Zeichen eines bevorstehenden Krieges.

Ort: Berggipfel

Ort: Berggipfel

Als verehrter Berggipfel

und als Gottheit der Lehren die Berggottheit.

Lokal: Fahne flattert im Wind

Lokal: Fahne flattert im Wind

Maitreya und Manjushri Bodhisattva, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rubin Museum of Art, New York.

Maitreya und Manjushri Bodhisattva, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rubin Museum of Art, New York.

Die sanfte Brise hebt den duftenden Nebel in die Luft,

Begleitet vom Duft der Opfergaben.

Der Wind (དྲི་བཞོན་;duftende Fahrt) symbolisiert

Eine der Freuden des Himmels (Heilige Schriften).

Lokal: Duftender Nebel

Lokal: Duftender Nebel

Lokal: Votivgabe

Lokal: Votivgabe

In der buddhistischen Erzähltradition gibt es zwei gängige Regenarten: Edelsteinregen (ནོར་ཆར་) und Blumenregen (མེ་ཏོག་ཆར་པ་). Der fünfte Dalai Lama erklärte in seinem Ritualtext über den Gelben Jambhala (Gelbe Reichtumsgottheit), dass Edelsteinregen weltlichen Reichtum und die geheime Ermächtigung des Tantra symbolisiert, während Blumenregen die Vollkommenheit der spirituellen Praxis des Praktizierenden symbolisiert. Aus kulturanalytischer Sicht findet sich die Form des Edelsteinregens in mehreren östlichen Religionen (wie etwa der Licht- und Reichtumsregen in der zoroastrischen Tradition), während Blumenregen eine rituelle Tradition auf dem südasiatischen Subkontinent ist.

„Die Geschichte von Buddhas früheren Leben“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City

„Die Geschichte von Buddhas früheren Leben“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City

Lokal: Schmuckregen

Lokal: Schmuckregen

Der Juwelenregen ist in der Originalgeschichte eine Belohnung für den tugendhaften König.

Lokal: Haufen von Juwelen

Lokal: Haufen von Juwelen

„Der rotnasige Elefant“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City

„Der rotnasige Elefant“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City

Der Rotnasen-Elefant (ཚོགས་བདག་དམར་པོ་) ist eine Schutzgottheit in der Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus.

Sein Gefährte ist ein Affe.

Lokal: Schmuckregen

Lokal: Schmuckregen

Eine andere Möglichkeit, einen Schmuckregen zu beschreiben:

Aus einem mit Juwelen gefüllten Krug strömend.

Lokal: Rettich

Lokal: Rettich

Der Elefant mag saure und süße Speisen.

Als Opfergaben werden oft Radieschen und Süßigkeiten dargeboten.

„Ancestor's Lineage“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York

„Ancestor's Lineage“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York

Lokal: Blumenschauer

Lokal: Blumenschauer

Eines der Wunder der Natur, ein Kind sammelt die Blumen auf, die im Blumenregen fallen

Und macht daraus ihre eigene Blumenkrone

Lokal: Blumenschauer

Lokal: Blumenschauer

Ort: Entfernter Tempel

Ort: Entfernter Tempel

Für das schneebedeckte Plateau ist Schnee ein häufiges Symbol, das von Philosophen und Sängern verwendet wird. Im Tibetischen gibt es zwei Wörter für Schnee: „kha wa“ und „gangs“, wobei ersteres ein allgemeiner Begriff ist und letzteres sich oft auf starken Schneefall oder angehäuften Schnee bezieht. Der reine weiße Schnee ist die Quelle von Schneewasser und Nektar und kann in der Anbetung dargebracht werden (མཆོད་བྱ་). Schneebedeckte Berge sind die Wohnstätte spiritueller Praktizierender (wie der Berg Kailash); Schneelöwen sind Fabelwesen, die in schneebedeckten Bergen und Regionen leben und Macht und Würde symbolisieren.

"Der Schneelöwe", 15. Jahrhundert, Bachmann und Eckenstein

"Der Schneelöwe", 15. Jahrhundert, Bachmann und Eckenstein

„Porträt eines buddhistischen Mönchs“, 18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York

„Porträt eines buddhistischen Mönchs“, 18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York

Als erster Arhat unter den sechzehn Arhats

Ajita wohnt am Berg Gandhamadana

Lokal: Gongga-Berg

Lokal: Gongga-Berg

„Der erste lebende Buddha Gyaltsen“ 18. Jahrhundert, New York Tambaran Gallery

„Der erste lebende Buddha Gyaltsen“ 18. Jahrhundert, New York Tambaran Gallery

Banchub Dorje, der erste Jebtsundamba Khutughtu

(1427-1489)

Lokal: Augenmaske

Lokal: Augenmaske

Die Augenmaske (མིག་ར་) wird im tibetischen Raum vor allem zur Vorbeugung von Schneeblindheit und Blendung eingesetzt.

In der buddhistischen Praxis kann die Augenmaske jedoch auch als festes Meditationsgerät verwendet werden, um sich Schneeberge und Gottheiten in Meditationshöhlen vorzustellen.

„Gang Rinpoche Pilgerreiseführer“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung

„Gang Rinpoche Pilgerreiseführer“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung

Ort: die Quellgewässer von vier Flüssen unterhalb des Bergs Shen

Ort: die Quellgewässer von vier Flüssen unterhalb des Bergs Shen

Sie alle sind Flüsse aus Nektar, die durch die Schneeschmelze entstanden sind.

Vor Ort: Ein Praktizierender reitet auf einem Schneelöwen

Vor Ort: Ein Praktizierender reitet auf einem Schneelöwen

Lokal: Siegreicher freudiger Vajra

Lokal: Siegreicher freudiger Vajra

Der Gottesberg ist die Residenz von Vajrapani

Schnee wird im Vajrayana-Buddhismus oft als der Zustand der dualen Gottheiten beschrieben.

nämlich འཁྱུད་པ་ཅན་ (Hugger)

Sogar im verborgenen Reich gibt es Stürme.